Après avoir défini ce qu’était un livre d’histoire et être revenu sur le rapport qu’entretiennent les historiens avec la littérature scientifique, il me paraissait important d’explorer cet autre continent de papier et autres matériaux que sont les sources et les archives qui les conservent, véritable terrain d’enquête des adeptes de Clio. En effet, l’historien ne fait pas que raconter le passé, il l’explique également. Or, son récit des sociétés passées naît d’un matériau acquis par la critique des sources. Il doit pour cela accéder à elles et les passer au crible d’une méthode scientifique admise par toute la profession. Ce billet entend définir brièvement ce qu’est une source et redire quelle est son utilité pour les historiens.

Qu’est-ce qu’une source ?

Je commencerai par rappeler que les sources sont les documents de l’époque étudiée par l’historien. Ils sont de natures très variées : textes de tous types (lettres, discours, lois, prospectus, graffitis…), images et autres représentations graphiques (tableaux, dessins, photographies, gravures, etc.) mais aussi, monnaies, vidéos ou encore témoignages oraux. La liste n’est pas exhaustive et dépend aussi de la période considérée : il n’y a évidemment pas de photographies de Jules César ni de journaux quotidiens médiévaux. De nos jours, la profession a appris à sortir un peu du primat du texte et à ne pas négliger les autres sources, ce qui donne un regard plus complet sur le passé.

En effet, l’histoire a longtemps été liée aux lettres et à la philosophie (dans les plus anciennes universités, elle est d’ailleurs encore rattachée à ces facultés) et il en reste encore quelque chose. Ainsi, dans les études d’histoire, et même au lycée, un des exercices les plus redoutés reste le fameux commentaire de texte. Toutefois, des historiens comme Michel Pastoureau ont montré depuis longtemps que les enluminures, les vitraux, les armoriaux pouvaient nous en apprendre beaucoup sur le passé. Plus le temps passe et plus les sources étudiées se diversifient, ce qui est à la fois une bonne chose et vertigineux, car le volume à étudier enfle considérablement.

Dans tous les cas, il paraît important de préciser que si l’histoire n’est pas apprendre des dates par cœur, c’est bien une affaire de chronologie. Ainsi, l’historien, pour faire un récit de la période qu’il étudie, doit analyser prioritairement des documents de celle-ci[1], sous peine d’anachronisme. Ainsi, les tableaux des années 1820-1830 qui représentent la Renaissance nous renseignent plus sur la vision du XIXe siècle de cette période que sur la « vraie » Renaissance. Nous sommes alors en pleine période « Troubadour » qui exalte ce passé, idéalisé après la Révolution française. La Restauration et la monarchie de Juillet mettent en valeur François Ier ou le « bon roi » Henri IV, négligeant au passage les guerres de religion ou d’autres points. On pourra à ce sujet aller consulter cette page sur le fameux tableau de Fragonard (1836) illustrant la bataille de Marignan.

Quel rôle dans le métier d’historien ?

Dans tous les cas, les sources n’ont pas été produites pour le monde d’aujourd’hui, mais dans un contexte passé, avec ses propres normes et représentations, qui sont souvent insupportables aux humains du début du XXIe siècle. Les seuils de tolérance aux diverses violences physiques et verbales n’étaient pas les mêmes dans le passé qu’aujourd’hui, notamment lorsque les lois ne réprimaient pas les attaques ad hominem dans la presse. Dans un beau livre, Jean-Noël Jeanneney rappelle ainsi à quel point les journalistes du XIXe siècle étaient provoqués en duels pour leurs articles incendiaires. L’historien est conscient de tout ceci et replace les choses dans leur contexte, sans juger. De plus, les sources expriment toujours un point de vue, avec ses manques, ses biais, ses exagérations, ses faussetés. Par exemple, la vision de Jules César sur la guerre des Gaules est orientée. Son rôle est magnifié, le récit n’est pas objectif. Il explique notamment à quel point les Gaulois étaient des adversaires courageux et valeureux, pas par souci de justice, mais car il n’y a aucune gloire à vaincre des ennemis faibles.

Il n’est donc pas possible de recopier telles quelles les sources et dire que l’on fait de l’histoire. L’historien doit les critiquer, les faire dialoguer entre elles, les confronter à la littérature scientifique déjà existante. Or, pour ce faire, il doit déjà connaître la période qu’il étudie. Comment verrait-il les allusions, les sous-entendus, les erreurs autrement ? Cela rejoint ce qui a été dit dans un précédent billet : c’est une profession qui lit énormément. Avant la recherche, pendant et après. Comme le dit très bien Antoine Prost dans un ouvrage formidable : « il faut déjà être historien pour pouvoir poser une question historique » (Prost, 1996, p. 80). Si l’histoire appartient à tout le monde, l’établissement de son récit est bel et bien un métier qui s’apprend au cours de longues études (8 ans minimum).

C’est peut-être l’un des aspects les plus déroutants du métier, mais aussi les plus importants. S’il ne s’agit pas d’une science exacte, il y a bien des méthodes, une déontologie, des façons de faire à respecter. Les documents sont ainsi soumis à une critique externe (date, provenance des documents, authenticité, présence dans un fonds) et interne (informations, ton, crédibilité, point de vue…). De plus, ils sont confrontés à d’autres sources (comme le point de vue d’un général et celui d’un soldat sur la même bataille, puis le point de vue de l’adversaire) et travaux scientifiques qui constituent autant de grilles de lecture. Il faut donc maîtriser de nombreux contextes et souvent la littérature étrangère. Une bataille comme Verdun se fait bien à deux (au moins) et vouloir faire un récit global sans prendre en compte le point de vue allemand conduit à tronquer en partie la vision des faits.

Sans toutes ces précautions, on court le risque de l’anachronisme (projeter les normes et visions du présent sur le passé) et la téléologie (tout interpréter en fonction de la fin), ce qui donne une vision fausse du passé. Des gens peu scrupuleux pratiquent aussi le mensonge par omission, soit l’éviction des sources qui ne sont pas d’accord avec leurs préjugés initiaux ou le point de vue (généralement politique) qu’ils veulent défendre. La place manque ici pour parler des concepts scientifiques utilisés pour étudier les sources et de la subjectivité de l’historien, points qui seront traités une autre fois.

Accéder aux documents d’époque

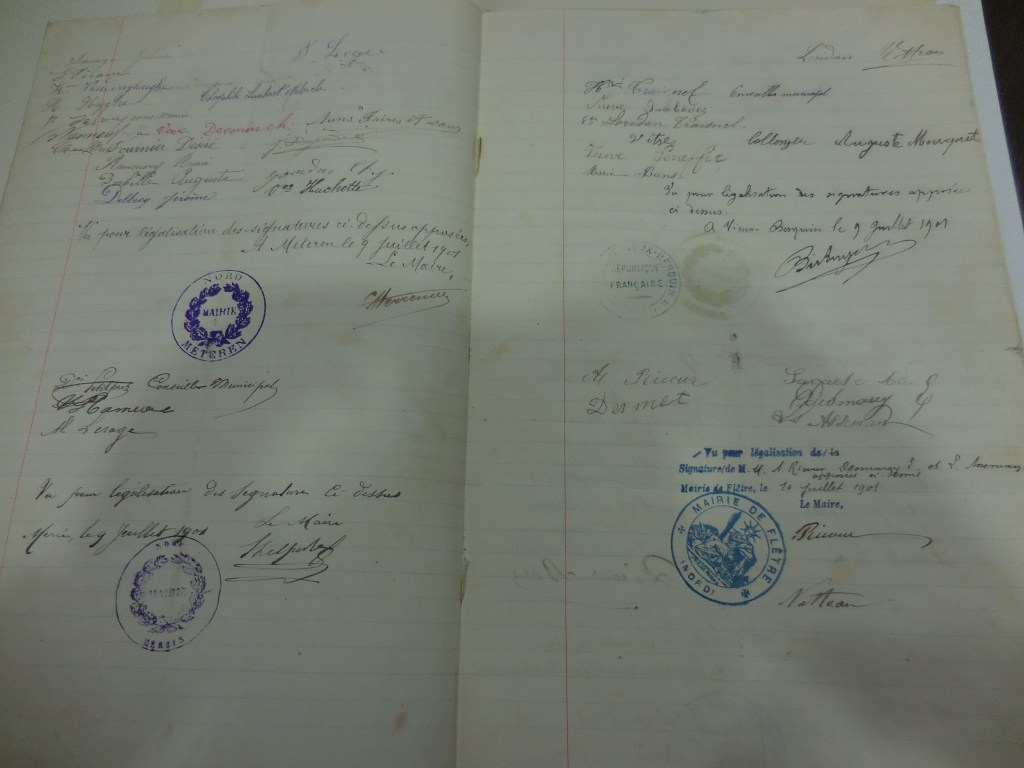

Pour l’heure, on rappellera qu’accéder aux sources constitue l’une des tâches les plus chronophages de l’historien. Si certaines sont numérisées et accessibles à tous (une partie de la presse ancienne, de nombreuses œuvres graphiques), ou ont été éditées (de la correspondance de personnalités), la plupart sont des documents conservés dans des centres spécialisés nommés archives. Ces sources sont souvent d’apparence anodine : un professionnel ne travaille pas sur des grands discours de Churchill toute la journée, c’est même plutôt rare. Il cherche plutôt des informations dans des brouillons de notes ministérielles, dans des menus de cantine scolaire, des inscriptions retrouvées sur des tessons de poterie (ostrakon), etc.

En France, le versant public des archives a été mis en place de manière officielle et étatique depuis la Révolution française. Ainsi, de nombreux centres d’archives conservent les documents des ministères (Service historique de la Défense à Vincennes pour les forces armées…), des services centraux de l’État (Archives Nationales) ou des déclinaisons dans les collectivités territoriales (fonds des académies, des rectorats dans les archives départementales, et ainsi de suite). De nombreuses communes ont aussi leurs archives, ainsi que certaines institutions prestigieuses (les assemblées, l’Académie française…). De plus, ces services ont souvent hérité de fonds saisis à la Révolution française (papiers du clergé) ou de documents privés cédés par des héritiers de notaires, artistes et autres personnalités locales (fonds départementaux, communaux).

Les documents sont classés suivant des cadres précis, ont des règles de communication transparentes et connues et les archives sont ouvertes à tous les citoyens, République démocratique oblige. Toutefois, sans formation historique, il est facile de se perdre dans la jungle des inventaires, des cotes d’archives, de ne pas savoir quoi consulter et quoi conserver comme information. Ceci s’apprend avec les études et beaucoup de pratique. On sait aussi que tout fonds d’archives est le résultat d’une histoire : de nombreux papiers ont disparu dans les conflits, d’autres s’abîment trop et ne sont plus accessibles. Enfin, certaines administrations prévoient spécifiquement de faire des papiers pour pouvoir les conserver après leur usage alors que d’autres archives sont le fruit d’une sélection plus ou moins bien faite par une famille, une institution qui les a léguées aux archives. Comme tout document exprime un point de vue, cette remarque est aussi valable pour les corpus, ce qu’il faut garder en tête sous peine d’adopter le point de vue du producteur d’archives, sans critique.

À côté des archives publiques, il existe aussi de nombreuses archives privées : d’entreprises, de cultes, d’associations sportives et culturelles, de familles. Leurs détenteurs peuvent s’inspirer des règles de l’État et des collectivités et employer un archiviste professionnel… Ou non. Ces entités n’ont pas non plus obligation d’ouvrir la consultation aux lecteurs et il convient de se renseigner pour ne pas commettre d’impairs. Toutefois, les négliger ne paraît pas souhaitable, sous peine de négliger de nombreux volets des questions traitées.

Conclusion

Les sources sont donc au cœur du métier d’historien. C’est avec elles que s’écrivent les livres d’histoire, qu’on établit des faits et vérités scientifiques qui iront ensuite nourrir l’école, les documentaires, la vulgarisation en général. Toutefois, les connaître, les maîtriser, les critiquer est le fruit d’un long travail d’apprentissage, à la fois solitaire et collectif. En effet, un travail scientifique est un travail relu, corrigé et accepté par ses pairs. L’historien sait aussi qu’il est, à peine publié, susceptible d’être contesté, repris, dépassé par d’autres écrits. Nous verrons une autre fois que cet aspect est lui aussi essentiel et répond à des règles.

[1] Ce n’est parfois pas possible, ou du moins difficile, notamment pour l’Antiquité. On connaît ainsi certains textes uniquement par des commentateurs ou abréviateurs parfois distants de plusieurs siècles de la période de rédaction. Ainsi, la fondation de Marseille (vers 600 avant JC) est connue par un résumé de Justin (III-IVe siècle après notre ère) qui reprend Trogue Pompée (Ier siècle avant) notre ère. Il y a là une belle succession de pertes et des centaines d’années de distance entre les faits, leur récit et la reprise de celui-ci.

Bibliographie indicative

- Bloch Marc, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Dunod, 2024, 264 p.

- Veyne Paul, Comment on écrit l’histoire, Paris, Points, 1996, 438 p.

- Prost Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, Points, 2014, 384 p.

- Thuillier Guy et Tulard Jean, Le métier d’historien, Paris, PUF, coll. « Que sais-je » ?, 1995, 127 p.